3パットは ロングの距離感・1〜2mの決定力・読み(傾斜・芝目) の3点セットをシンプルなドリルに落とし込み、毎ラウンド同じルーティンで実行すれば止まります。この記事では今日から実践できる練習メニューと、ラウンド中のチェックリストを提示します。

結論|3パットは「距離感×1〜2m×読み方」で止まる

最優先はロングの距離合わせ、次に1〜2mの“外さない型”の定着、最後に読み方(ライン・傾斜・芝目)の精度です。3つを別々に鍛え、最後にルーティンで一体化させます。

- 距離感:「振り幅×テンポ=初速」を一定化。練習は1m刻みのラダードリルが主軸。

- 1〜2m:打ち出し方向の再現性がすべて。ティー2本のゲートドリルでフェース向きを矯正。

- 読み:高い所→フォールライン→カップ周り1mの順に観察。最後は「スピード前提で読みを決める」。

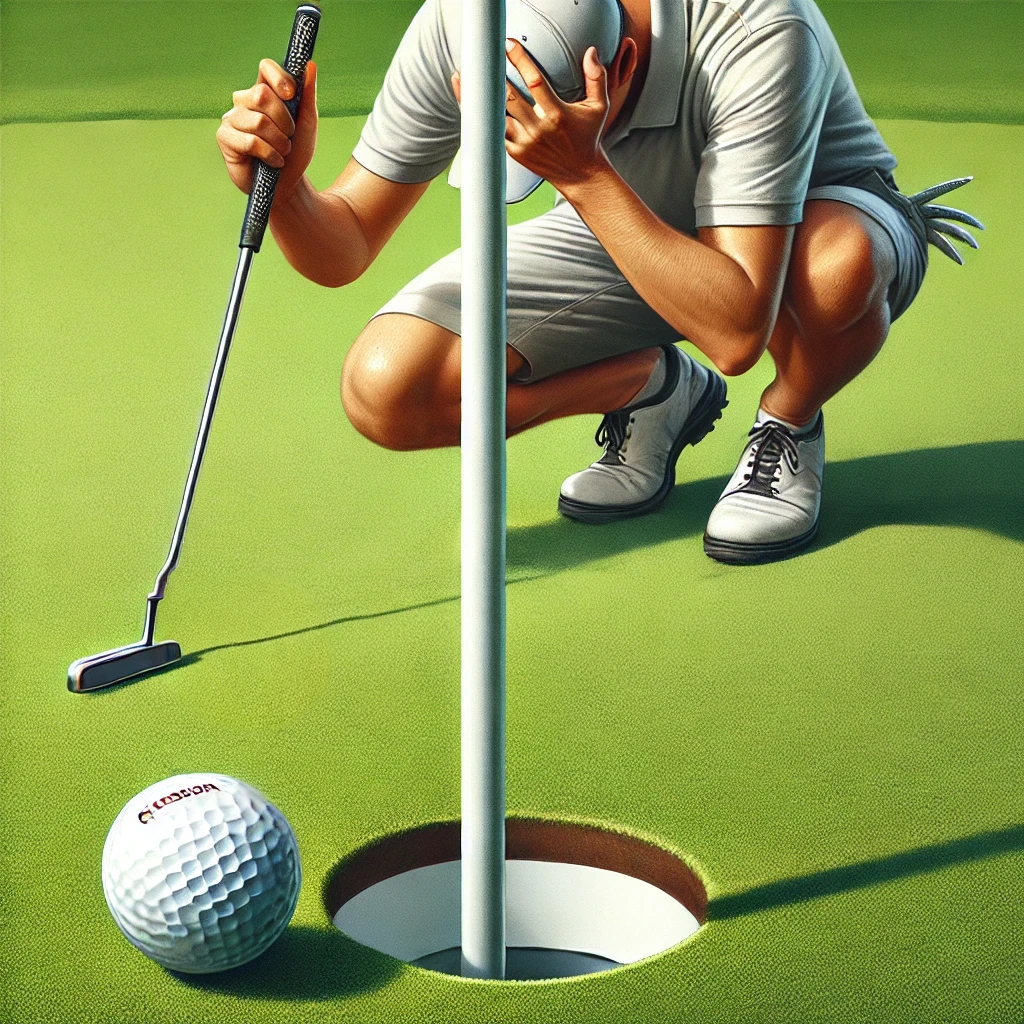

3パットの主因を分解(よくある3パターン)

3パットの多くは次のいずれか、もしくは複合です。自分の傾向に合わせて練習の比重を配分してください。

- ロングの初速が安定しない:同じ距離で強弱がバラつく。→ ラダー/ラグ練で初速の“許容窓”を作る。

- 1〜2mが入らない:打ち出しが左右にブレる。→ ゲート/テンポ一定化で出球方向を固定。

- 読みがオーバー・ショートと噛み合わない:読む順番が逆。→ 高所→落ちる方向→カップ近傍の順で統一。

ロングパット距離感ドリル(1m/3m/5m/10mの基準作り)

目的:「この振り幅とテンポなら◯mで止まる」という体内基準を作り、2パット圏に確実に寄せること。

ラダードリル(距離階段)

1m刻みで1〜10mに目印を置き、停止位置で評価します。着弾点ではなく止まった位置を基準にすることで、速い/遅いグリーンでも再現できます。

- 1m間隔でマーカー(コイン等)を1〜10mに設置。

- 各距離に2球×2セット、合計40球。

- 許容は目印±30cm。外れたら一つ前の距離に戻る“スゴロク方式”。

コツ:距離が伸びてもテンポ(振る速さ)は一定。振り幅だけを変える。

ラグパット練(2パット前提の幅作り)

5m/8m/10mから「カップを30〜60cmオーバー」のゾーンに収める練習。ショートを消し、上りの返しを残す発想です。

- 距離ごとに5球×3距離。合計15球。

- 「オーバー幅」だけ採点し、ゾーンの命中率をノートに記録。

目つぶり50cm刻み

50cm間隔のターゲットを用意し、目をつぶって打ってから目を開けて停止位置を確認。体内距離計を育てます。

1〜2mを沈める“型”(ゲート×テンポ×セットアップ)

目的:打ち出し方向のブレを最小化し、カップインの再現性を上げること。

次の3要素をまとめて整えます。

ゲートドリル(打ち出し方向を固定)

- カップ手前30cmにティー2本でゲートを作る(幅=ボール直径+5mm目安)。

- 1mで20本中16本以上、1.5mで20本中14本以上の通過を合格基準に。

- 通過率が落ちたらテンポ確認→フェース向き→スタンスの順で点検。

テンポ一定化(BPMを決める)

自分の最も再現性が高い振り子テンポを見つけ、以降すべてのパットを同一BPMで振ります。

- メトロノームを使い、「上げて-下ろす」=2拍で合うBPM(例:70〜85)を決める。

- 1m・1.5m・2mで入る率>テンポの安定を優先。入らない時はまずテンポを点検。

セットアップ(“外さない型”の3点)

- 目線:左目(右打ち)がボールの真上〜わずかに内側に来るよう調整。

- ハンドファースト過多を避ける:ロフトが立ち過ぎると初速が暴れやすい。

- グリップ圧:ストローク全域で一定(指標:10段階の4〜5)。

読みの土台(順番と見落としゼロの手順)

順番:①一番高い所を見つける → ②フォールライン(最も落ちる方向)を特定 → ③カップ周り1mの傾斜と芝目を観察 → ④スピードを決めてから狙いを最終決定。

- 初見のグリーンはカップを中心に半径3mを俯瞰し、凸/凹を把握。

- 最後の50cmの曲がりはボール初速に大きく依存。オーバー幅を管理して読みと整合。

ルーティンとメンタル(外した直後のリセット術)

「決める→構える→実行」を同じ所作・同じ言葉で固定します。外した直後も3呼吸(3吸→5吐)で切替える“儀式”を導入。

- 狙い決定:打ち出し点をピン手前の芝の斑点など具体物に置く。

- 素振り1回:テンポを合わせるだけ。ラインは素振りで再確認しない。

- 静止1秒→ストローク:頭部と目線を残す“静止”を1秒だけ入れる。

ミス別・即席トラブルシュート

| 症状 | 原因の例 | 現場での即対処 |

|---|---|---|

| 常にショート | 振り幅不足/インパクト減速 | ラグのオーバー幅を+10cmに再設定/下りでも減速禁止 |

| 常にオーバー | テンポ速すぎ/ロフト立ちすぎ | テンポを−5BPM/ハンドファーストを緩める |

| 右に外す | フェース開き/体が先行 | ゲート練で出球確認/左壁(左足内側)を意識 |

| 左に外す | 被り/押し出し | グリップ圧一定/背中で引いて胸で戻す感覚 |

練習メニュー(週2回×30分の現実解)

忙しくても回せる30分メニューです。可能なら週3回。

- 自宅(10分):1mゲート20本 → メトロノームでテンポ同調(2拍)

- 練習グリーン(20分):ラダー(1〜10m/各2球×2)→ ラグ(5m/8m/10m 各5球)

チェックリスト(公開前/ラウンド当日)

ラウンド当日・スタート前

- 1m×10本 → 3m×5本:グリーンスピードの仮基準を決める

- ゲート幅調整:左右の通過率が崩れたらテンポを先に点検

ホールごと

- 高所→フォールライン→カップ周り1mの順で読み

- 返しを上りに残すために30〜60cmオーバーを想定して距離を合わせる

よくある質問(FAQ)

- 距離感と方向、どちらを先に整えるべき?

- ロングは距離、1〜2mは方向。距離帯ごとに優先順位を分けると改善が早いです。

- 1〜2mが入らない時の最初の1手は?

- ゲートを疑う前にテンポ一定化を再確認。BPMを固定すると出球が安定します。

- 速いグリーンでオーバーが止まらない。

- ラグの許容窓を30→20cmに変更。バックスイング幅を1割短縮し、減速はしないでください。

- 目線や頭の残し方のコツは?

- インパクト後、ボールのあった位置を1秒見る「静止1秒」をルーティンに組み込みます。

- パター変更(マレット⇄ピン)の判断は?

- ゲート通過率が2週間で基準未達なら検討。ヘッドの慣性モーメントと打点の散らばりを合わせて再評価します。関連記事:マレット型とピン型の違い